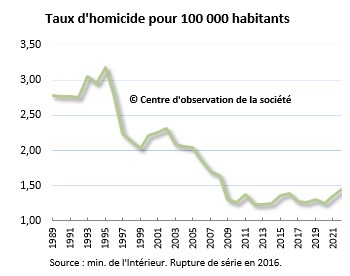

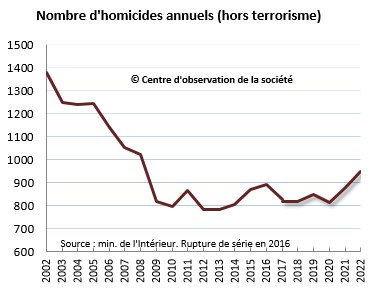

Les meurtres occupent une large place dans la chronique des faits divers, mais on oublie de rappeler une tendance très nette : on s’entretue de moins en moins. Il y a 20 ans, on comptait 1 400 meurtres par an. Aujourd’hui, on en dénombre 1,5 fois moins. Le taux d’homicide pour 100 000 habitants a été divisé par deux (de 3 à 1,4) entre 1993 et 2022. Mais les homicides restent assez nombreux, plus de deux par jour, pour alimenter la chronique médiatique.

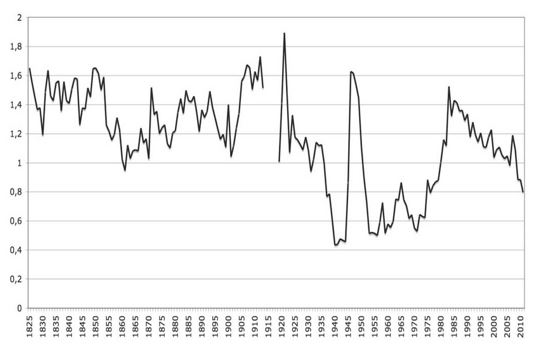

Selon le sociologue Nicolas Bourgoin1, la baisse des homicides remonte à la fin du Moyen Âge. À partir de cette période, les violences entre les personnes sont de plus en plus contrôlées par l’Etat. En France, le dernier duel à l’épée a eu lieu en 1967. Comme le note le sociologue Laurent Mucchielli, ce processus s’est renversé dans les années 1970 et, ce, jusqu’au milieu des années 1980 : « Depuis la Première Guerre mondiale, c’est la seule période où l’homicide a augmenté durablement en temps de paix. »2.

Au cours de cette période, le chômage a été multiplié par six pour les hommes, ce qui peut constituer l’une des explications. La majorité des crimes sont en effet commis par des hommes vivant dans une situation de grande précarité. Le lien au travail est l’une des formes d’intégration sociale. « 90 % des sujets actifs [les auteurs de crimes] appartiennent aux milieux populaires et se situent dans les plus basses tranches de revenus », note Laurent Mucchielli. Dans le même temps, cette période est marquée par de nombreux crimes racistes à la suite de la guerre d’Algérie.

Comment expliquer la baisse des homicides depuis les années 1990, alors que le chômage et la précarité demeurent à un niveau élevé ? Les données de très longue période montrent que la baisse qui suit les années 1990 constitue une sorte de retour à la normale après un pic dans les années 1980. On peut penser que le chômage et la précarité ont été intégrés. L’effet du choc est passé : ce ne sont plus des événements exceptionnels. Pour Laurent Mucchielli, la diminution des homicides résulte aussi du déclin des crimes racistes et plus généralement celui de la violence politique, de la réduction des règlements de comptes armés entre bandes, ainsi que de la diminution des violences extrêmes lors de braquages. « La chute des homicides pour vols (en particulier ceux générés par les braquages de banques ou de fourgons blindés) dans la statistique de police explique en partie la forte baisse globale des homicides à partir de 1994 », indique-t-il3.

Au-delà, un processus de rejet de la violence extrême4, dont on retrouve plus particulièrement l’écho aujourd’hui dans les violences faites aux femmes, semble avoir repris son cours, après un intermède durant les années 1970-1980. Avec 2,5 homicides par jour, il est possible d’alimenter au quotidien une chronique de faits divers anxiogènes qui frappent d’autant plus l’opinion. Ce qui permet aussi d’éviter de traiter de sujets moins marquants.

Quelle sera la tendance demain ? Depuis une dizaine d’années, le nombre d’homicides est resté stable. La tendance à la baisse est interrompue. Si on met de côté le point bas de 2020, on observe même une légère remontée ces dernières années. Avons-nous atteint un plancher, comme celui des années 1950-1960 ? La hausse récente indique-t-elle une nouvelle tendance, reflet de tensions en hausse dans notre société ? Il est bien trop tôt pour le savoir, contrairement aux jugements portés par certains médias. Dans une société de 66 millions d’habitants, la violence extrême est inévitable, sauf à mettre en place des niveaux de surveillance poussés, qui ne seraient alors pas forcément compatibles avec les libertés individuelles.

Évolution du taux de condamnation pour homicide (pour 100 000 habitants) sur très longue période

Source : La révolution sécuritaire, Nicolas Bourgoin, éd. Champ social, 2013, d’après la statistique annuelle des condamnations.

Notes:

- Voir La révolution sécuritaire, Nicolas Bourgoin, éd. Champ social, 2013. ↩

- Histoire de l’homicide en Europe, sous la dir. de Laurent Mucchielli et Pieter Spierenburg, La Découverte, 2009. ↩

- « L’insécurité, un épouvantail électoral à déminer », Laurent Mucchielli, The Conversation, 27 février 2020 ↩

- Bien décrit dans L’invention de la violence, Laurent Mucchielli, éd. Fayard, 2011. ↩