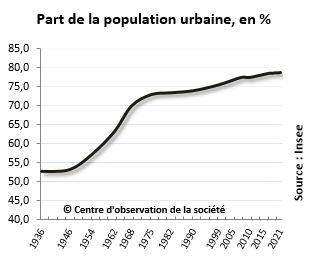

51,6 millions de personnes, soit près de 80 % de la population, vivent en ville, selon les données 2021 de l’Insee. Le processus d’urbanisation s’est considérablement ralenti depuis la fin des années 1960. La population française continue à progresser, mais se développe presque autant à la campagne qu’en ville.

L’urbanisation de la France s’est accélérée au sortir de la Seconde Guerre mondiale. La part de la population urbaine passe de 53 % en 1936 à 70 % en 1968. L’emploi agricole s’écroule sous l’effet de la mécanisation et les jeunes ruraux viennent grossir la population des villes, portées par la progression de l’industrie et des services. À partir des années 1970, la population urbaine croît beaucoup moins vite. L’immigration (le plus souvent accueillie en ville) augmente moins, la croissance économique se réduit. La périurbanisation – le développement d’un habitat en périphérie des villes – se poursuit. Pour partie, elle grignote les espaces ruraux, fait passer des bourgs au statut de petite ville. Mais le périurbain se développe aussi en milieu rural.

L’urbain est défini ici comme un territoire où le bâti est continu (il faut qu’il y ait moins de 200 mètres d’écart entre les constructions), rassemblant au moins 2 000 habitants, ce qui recoupe des réalités bien différentes, entre une petite ville isolée et le centre-ville des grandes métropoles. Dans une étude prenant en compte la densité, l’Insee estimait qu’un tiers de la population vivait dans des communes peu ou très peu denses (lire notre article). Le territoire périurbain se développe, autant par annexion de petites communes isolées que par construction de maisons individuelles en périphérie des villes (voir notre article). L’essor des grands axes routiers ont joué un grand rôle dans ce phénomène. À l’avenir, c’est moins la part de la population rurale isolée qui va compter que les évolutions au sein des différents types d’espaces.

Pour essayer de mieux comprendre le phénomène d’urbanisation et la place de la ville, l’Insee a construit le concept d’« aires d’attraction des villes » (voir graphique ci-dessous). Ces aires permettent de mesurer la dépendance à la ville, en considérant les personnes qui vivent à un endroit mais travaillent dans une zone urbaine. Avec cet outil, 93 % de la population vit dans un territoire sous influence des villes. Hormis quelques lieux reculés, le mode de vie « urbain » (parfois très éloigné des centres-villes) est devenu quasi hégémonique. Les deux tiers de la population vivent dans des aires d’attraction qui comptent au moins 200 000 habitants et 20 % dans la seule aire de Paris.

L’urbain ayant désormais englobé presque tout le territoire, la distinction ville/campagne perd de son intérêt. Le rural isolé comprend très peu d’habitants, mais une part non négligeable de la population vit dans des lieux peu denses, non loin des villes où se trouve l’emploi. À l’avenir, l’une des questions centrales sera de savoir si l’habitat va se densifier ou continuer à s’étendre, avec comme conséquence la destruction d’espaces naturels (notamment l’artificialisation des sols) et le développement de l’usage de l’automobile. Un autre modèle serait possible, autour de bourgs et de villes moyennes.

Photo : Simon Wiedensohler/Unsplash