La France dispose du musée le plus fréquenté au monde, le Louvre, qui a accueilli plus de sept millions de visiteurs en 2022 et qui remonte la pente suite à la baisse de la fréquentation enregistrée avec la crise sanitaire. Cette évolution ne doit pas occulter l’essentiel : les Français fréquentent de moins en moins les musées et les expositions. La baisse ne date pas d’hier, mais de la fin des années 1990, selon les données du ministère de la Culture.

La France dispose du musée le plus fréquenté au monde, le Louvre, qui a accueilli plus de sept millions de visiteurs en 2022 et qui remonte la pente suite à la baisse de la fréquentation enregistrée avec la crise sanitaire. Cette évolution ne doit pas occulter l’essentiel : les Français fréquentent de moins en moins les musées et les expositions. La baisse ne date pas d’hier, mais de la fin des années 1990, selon les données du ministère de la Culture.

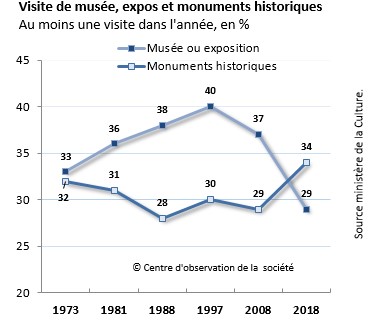

Leur fréquentation a augmenté de la fin des années 1970 jusqu’en 1997 : on passe alors de 33 % de personnes ayant visité un musée au moins une fois dans l’année à 40 %. Elle a chuté depuis à 29 %, niveau inférieur à celui que l’on constatait il y a cinquante ans. Il ne s’agit pas d’un phénomène de rejet des sorties à vocation culturelle puisque les monuments historiques, eux, reçoivent toujours autant de public. Leur fréquentation a même augmenté en 2018 par rapport à 2008, de 29 % à 34 %. Il en est de même pour la plupart des sorties pour des spectacles (théâtre, concert, cinéma, etc.).

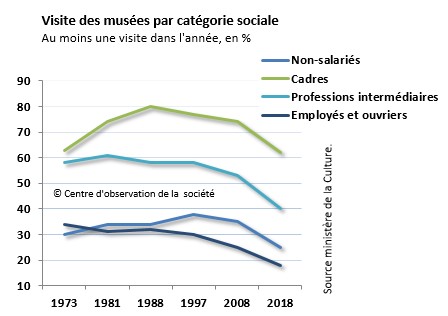

Le déclin des visites de musées s’observe dans tous les milieux sociaux, y compris chez les cadres supérieurs. En 1980, 80 % d’entre eux avaient visité au moins un musée ou une exposition dans l’année, en 2018 ils ne sont plus que 62 %. Chez les employés et les ouvriers, la baisse date même des années 1970 et elle est beaucoup plus importante. À l’époque, un tiers des personnes issues des catégories populaires avaient visité un musée, désormais, elles ne sont plus que 18 %, presque moitié moins. En conséquence, les inégalités s’accroissent entre milieux sociaux. En 1973, le taux de fréquentation des musées et des expositions chez les cadres était deux fois supérieur à celui des catégories populaires, employés et ouvriers. En 2018, il est 3,4 fois plus élevé.

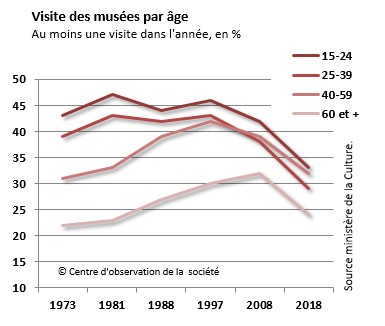

La diminution se ressent dans toutes les classes d’âge. De 1973 à 1997, on avait assisté à une hausse de la fréquentation des personnes âgées de 15 à 59 ans, autour de 40-45 % de visiteurs. Toutes ces tranches d’âge ont décliné de la même manière ensuite, pour se situer autour de 30-35 %. Chez les 60 ans et plus, la baisse est plus récente et date de la fin des années 2000. Un quart des personnes de cette tranche d’âge visite un musée au moins une fois dans l’année contre un tiers en 2008.

Ce déclin est d’autant plus marquant que l’élévation du niveau de diplôme d’un côté et la croissance de l’offre ainsi que des événements (comme les Journées du patrimoine) de l’autre auraient dû conduire davantage de visiteurs à franchir la porte des musées. Seule la mise en place de grandes expositions médiatisées et les visiteurs étrangers tirent la fréquentation. Il faut dire que les musées français demeurent particulièrement élitistes. En 2018, 9 % des non-diplômés sont allés au musée au moins une fois, contre 52 % des diplômés de l’enseignement supérieur. Même si les politiques à mettre en œuvre ne sont pas simples et demandent d’importants moyens, force est de constater que les pouvoirs publics et les lieux culturels ne font pas les efforts nécessaires pour élargir leur public, fermant les yeux sur des inégalités sociales de fréquentation.

Photo : Liam McGarry / Unsplash