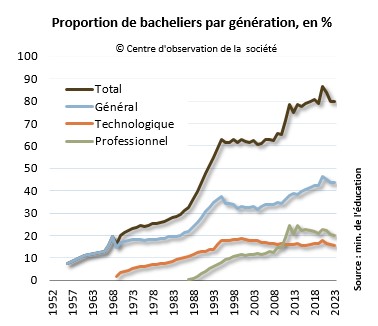

Près de 80 % d’une génération a atteint le niveau du bac en 20231, contre un jeune sur dix dans les années 19602. Cette augmentation est le fruit d’une politique d’investissement public dans l’éducation qui commence dès la fin des années 1950. À l’époque, la France, pays rural, était très en retard sur ses voisins. La période de la fin des années 1980 jusqu’au début des années 1990 a été particulièrement marquante : le taux d’accès au bac a doublé en dix ans, de 30 % à 60 %. Entre le milieu des années 1990 et 2010, le taux de bacheliers a stagné. Il a repris sa progression à la fin des années 2000.

Dans les années plus récentes, la hausse a d’abord résulté de la progression bac professionnel, de plus de dix points entre 2005 et 2015, de 11 % à 22 %. Depuis dix ans, le taux de bacheliers stagne. De son côté, la part de bacheliers de l’enseignement technologique est stable depuis 30 ans. Il faut dire qu’une partie des débouchés théoriques de cette filière (BTS et IUT notamment) sont occupés par des bacheliers des filières générales. La part de bacheliers de l’enseignement général a peu évolué du milieu des années 1990 à 2010, autour de 35 %. Elle a repris sa progression depuis, pour atteindre 44 % en 2023. Une majorité des enfants des générations récentes (56 %) n’accèdent pas au bac général qui reste le diplôme privilégié pour accéder aux filières les plus réputées de l’enseignement supérieur.

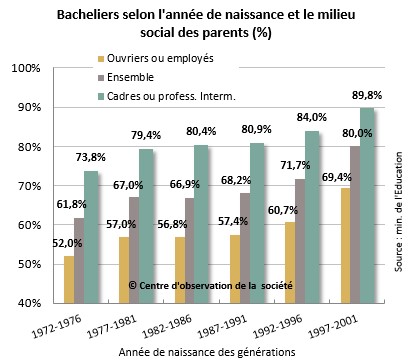

Des inégalités sociales qui persistent

73,8 % des enfants de cadres supérieurs et des professions intermédiaires nés entre 1972 et 1976 ont eu leur bac contre 52 % des enfants d’ouvriers et d’employés. Pour la génération 1997-2001, les taux sont respectivement de 89,8 % et 69,4 %. L’accès au bac se démocratise, mais l’écart entre milieux sociaux est resté stable entre les générations nées dans les années 1970 et celle nées dans les années 1990. Pour partie, cette démocratisation s’est faite grâce au bac professionnel. Ces moyennes cachent en effet des inégalités très grandes selon le type de bac obtenu. En outre, les groupes sociaux déterminés par le ministère de l’Éducation sont très larges, ce qui masque aussi des écarts importants en leur sein. Le groupe des cadres supérieurs et professions intermédiaires comprend à la fois les classes moyennes et le haut de la hiérarchie sociale. Des données plus fines feraient apparaître des inégalités plus importantes.

90 % de réussite au bac Plus de 750 000 candidats passent les épreuves du baccalauréat chaque année. La plupart de ceux qui en sont là seront diplômés : le taux de réussite atteint près de 90 %, contre 75 % au milieu des années 1990. Cette évolution résulte de différents facteurs : l'élévation générale du niveau scolaire, plus grande clémence des correcteurs, mais surtout une perception plus forte de l’enjeu scolaire par les élèves, dans un contexte de chômage et de précarité de l'emploi qui demeure élevé. Dans leur très grande majorité, les candidats se préparent soigneusement à l’épreuve et récoltent les fruits de leurs efforts. Là aussi, des écarts existent entre catégories sociales : 95 % des candidats au bac général enfants d'enseignants obtiennent leur diplôme, contre 85,5 % des enfants d'ouvriers et 80 % de ceux dont les parents n'ont pas d'activité professionnelle.

Photo : Scott Webb / Unsplash

Notes: