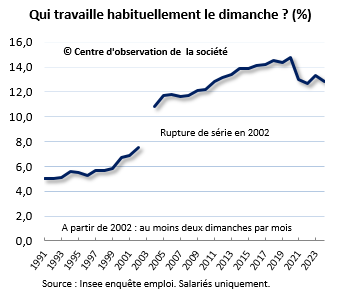

Un salarié sur huit (12,8 %) déclare travailler régulièrement1 le dimanche, selon l’Insee (donnée 2023). Cette proportion est passée de 5,5 % à 7,5 % entre 1990 et 2002. Puis, après un changement de méthodologie2, le taux a augmenté de 10,8 % à 12,8 % entre 2003 et 2023. Au total, 20 % des salariés disent travailler au moins un dimanche dans le mois. Si on prend en compte les indépendants, 4,2 millions de personnes (soit 14,8 % de l’ensemble des emplois) sont concernées, soit un million de plus que vingt ans auparavant.

Ce changement reflète l’essor d’une société de services dans laquelle la consommation occupe une place croissante. Les employés du secteur du commerce, de l’hôtellerie et de la restauration constituent les gros bataillons des travailleurs du dimanche. On y trouve aussi le personnel des hôpitaux, de la police et de la gendarmerie notamment : le travail dominical est nécessaire à la continuité des services publics. Mieux rémunéré, il constitue pour les moins qualifiés une façon d’élever – au moins partiellement – leur niveau de vie.

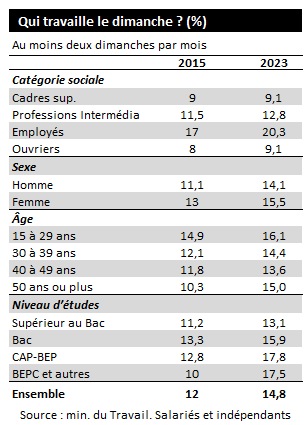

Les femmes travaillent un peu plus souvent que les hommes le dimanche (15,5 % contre 14,1 %) du fait de leur forte présence dans les secteurs du commerce et de la santé notamment. Les jeunes, qui ont moins de contraintes familiales, sont surreprésentés, ainsi que les peu diplômés. En termes de milieux sociaux, les employés – catégorie où l’emploi féminin est très développé – se distinguent très nettement avec un taux de 20,3 %, deux fois supérieur à celui des ouvriers et des cadres. Entre 2015 et 2023, le travail le dimanche a surtout progressé chez les peu qualifiés (+ 7,5 points) et les plus de cinquante ans (+ 4,7 points).

Ces données manquent de précision. Nous avons retenu la norme du travail fréquent le dimanche (au moins deux dimanches par mois), mais nous ne connaissons pas le nombre d’heures travaillées. Entre tenir une caisse toute la journée, faire le ménage dans un hôpital et travailler une heure chez soi sur son ordinateur, il y a un monde. De plus en plus d’individus sont désynchronisés, du fait du travail, du rythme global de la société, ce qui se répercute sur leur relations sociales, notamment au sein de la famille avec les enfants. En contrepartie, une partie obtient un gain de niveau de vie, tant que ces plages horaires continuent à être rémunérées au-delà du niveau des autres jours de la semaine. De nombreux salariés sont contraints de sacrifier une partie de leur vie personnelle pour éviter de trop bas revenus.

L’essor du travail du dimanche constitue un choix de société. Les partisans de la flexibilité des temps de la vie prônent d’élargir les plages horaires du travail. Ceux qui souhaitent maintenir des espaces de temps où l’activité économique (notamment de consommation) est mise de côté cherchent à contenir cette évolution. Les premiers ne l’ont pas forcément emporté : l’après crise sanitaire est marqué par une diminution du travail habituel le dimanche, revenu de 14,8 % à 12,8 % de l’ensemble des salariés.

Photo / © Gil Ribeiro / Unsplash