Il flotte comme un parfum de contestation dans la société française. Les élections montrent d’année en année une montée des partis contestataires. Le mouvement des « gilets jaunes » et celui contre la réforme des retraites ont témoigné d’un mécontentement social profond. Qu’en disent les enquêtes sur les valeurs ?

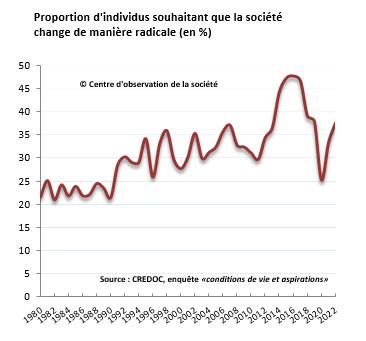

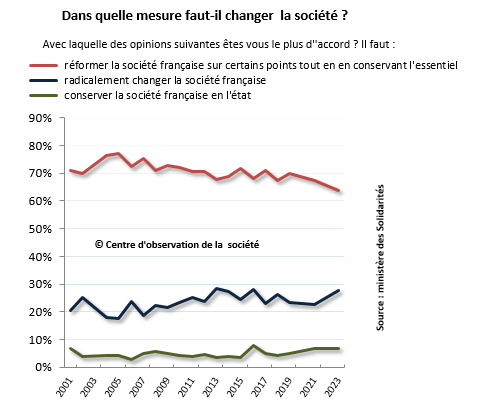

Massivement, les Français ne souhaitent pas bousculer l’ordre de de notre société. Depuis 20 ans, au moins les deux-tiers indiquent qu’ils veulent « réformer la société sur certains points, tout en en conservant l’essentiel », selon le baromètre d’opinion du ministère des Solidarités. Au milieu des années 2000, la part atteignait 77 % : il y a tout de même eu un effritement. La proportion de ceux qui estiment qu’il faut « changer radicalement la société française » est passée de 18 % au plus bas en 2005 à 28 % en 2013 et dix ans plus tard elle se situe au même niveau. Les partisans du statu quo sont très minoritaires, autour de 5 à 7 %. Si on ouvre une perspective de plus long terme, une enquête du Crédoc aboutit à des chiffres encore plus radicaux : la part des personnes qui souhaitent « que la société change de manière radicale » serait passée de 25 % à la fin des années 1980 à près de 40 % au début des années 2020. Il n’y a pas de poussée massive de contestation, mais plutôt une lente progression.

De légères modifications des questions peuvent entraîner de grandes variations dans les réponses. En 2023, on note que 28 % (ministère des Solidarités) ou 38 % (Crédoc) souhaitaient un changement radical… Ce qui nous invite à considérer les données annuelles avec de grandes précautions, comme tous les sondages. Les évolutions de longue période ont plus d’intérêt. Une volonté croissante de changements profonds est bien là dans une partie non négligeable de la population, même minoritaire.

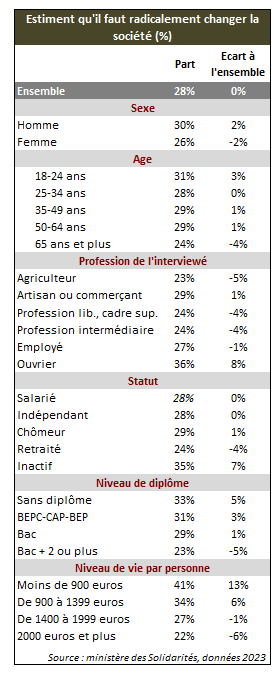

L’intérêt des données du ministère des Solidarités est de pouvoir entrer dans le détail et de décrire finement le portrait des partisans de changements radicaux. Bien des facteurs se conjuguent : les hommes sont plus souvent contestataires, ainsi que les quadragénaires. Mais c’est surtout une France populaire qui se dessine. Les ouvriers sont 36 % à souhaiter un changement radical, ceux qui vivent avec moins de 900 euros 41 %. Inversement, les retraités, les fonctionnaires, les plus aisés et les plus diplômés revendiquent moins fréquemment de changement radical. Mais l’immense majorité souhaite des évolutions.

Ces réponses décrivent une société clivée, où les difficultés sont ancrées de longue date, et qui peine à apporter des réponses aux moins favorisés, de plus en plus attirés par l’envie de renverser la table. Les périodes d’embellie économique leur profitent peu : le chômage baisse mais la précarité reste élevée et les salaires très faibles. Aux dernières élections, les anciens partis majoritaires ont payé chèrement le fait de ne pas prendre en compte leurs aspirations et ont perdu énormément de terrain. Il faut rappeler qu’ouvriers et employés représentent environ 45 % de la population, deux fois plus que les cadres.

La montée de la contestation doit être nuancée. Chez les ouvriers, les plus contestataires, il reste toujours une énorme majorité pour souhaiter des réformes mais préserver l’essentiel. Rien ne précise de quel « changement radical » on parle : d’accord pour changer, mais changer pour quoi ? Les partis les plus contestataires défendent des politiques opposées sur la plupart des sujets : les réponses radicales agrègent des opinions très divergentes. On l’a vu, par exemple, avec le mouvement des gilets jaunes.

Quoi qu’il en soit, on mesure le danger à ne pas apporter des réponses aux besoins exprimés par une partie des milieux populaires. Un déplacement de 10 ou 20 % de la population peut avoir des effets politiques énormes. La mise en avant de l’exemplarité de la réussite individuelle, qui ne dépendrait que de ses propres actions, peut être ressentie de façon violente par tous ceux qui, en dépit d’efforts considérables, restent coincés au bas de l’échelle sociale car ils n’ont pas les mêmes avantages que les autres. Si le cadre démocratique « traditionnel » tient, rien ne dit qu’il sera éternel. L’exaspération et la frustration peuvent conduire à des mouvements rapides et incontrôlables pour ceux qui estiment que la plage se trouve sous les pavés, comme on le pensait en 1968.