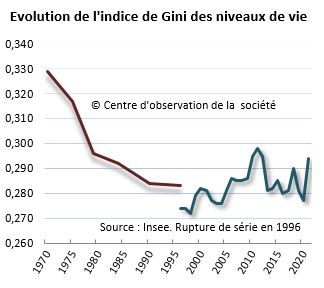

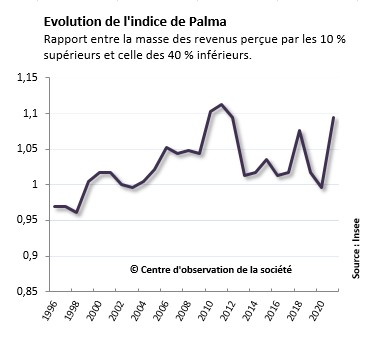

Les inégalités de niveaux de vie repartent à la hausse, selon les données 2021 de l’Insee. L’indice de Gini, qui mesure l’écart entre une situation d’égale répartition des revenus et la situation réelle1, est revenu au niveau de 2012, son maximum depuis 1996 2. Même tendance pour le ratio dit « de Palma », qui rapporte la masse globale des revenus que reçoivent les 10 % les plus riches à celle des 40 % les plus pauvres, qui s’établit à 1,093.

Une réouverture des inégalités de revenus s’est amorcée vers la fin des années 1990, et surtout au début des années 2000, avant même la crise de 2008. Après des décennies de diminution (1970-1980), les inégalités ont commencé à augmenter. D’abord en raison de l’envolée des revenus des catégories aisées, puis à cause de la stagnation du niveau de vie des catégories moyennes et populaires.

Au cours des dernières années, l’envolée des inégalités de revenu constatée à la fin des années 2000 a été corrigée par les mesures prises en 2011 et 2012 en matière d’imposition des revenus élevés. À partir de 2018, les avantages concédés aux hauts revenus ont entraîné une nouvelle hausse, compensée ensuite par le soutien aux bas revenus en 2019 – hausse de la prime d’activité4 – obtenu suite aux manifestations des gilets jaunes, puis par les mesures importantes prises pour limiter les effets de la crise sanitaire. Ces concessions ont été effacées dès 2021, comme l’atteste une nouvelle hausse de l’indicateur de Gini.

Les politiques publiques n’expliquent pas tout. Le chômage diminue depuis 2016, ce qui devrait profiter aux bas revenus. Mais, pour partie, il s’agit d’emplois précaires et à temps partiel, ce qui limite les effets du phénomène. Comme nous l’avons montré, les inégalités de salaires repartent à la hausse depuis dix ans, un puissant support à la progression des inégalités de niveaux de vie tout court. Enfin, depuis les années 2000, les hauts revenus profitent des rendements élevés des revenus du patrimoine.

Les dernières données de l’Insee datent de 2021. Depuis, l’inflation a fait son retour. Tous ceux dont les revenus ne suivront pas le rythme des prix perdront beaucoup. Notamment les employés des entreprises en situation très concurrentielle et de petite taille dont les salaires progressent peu, ou les travailleurs indépendants qui ne pourront pas augmenter leurs prix. Pour les plus pauvres, la revalorisation des minima sociaux et des prestations sociales sera une question centrale : les inquiétudes sont grandes à ce sujet. Sont aussi concernés ceux dont les dépenses en chauffage ou en carburant sont très élevées, notamment les personnes âgées et ceux dont le lieu de travail est éloigné et qui doivent utiliser leur véhicule.

Au fond, c’est surtout l’inversion de tendance longue qui est frappante, et qui peut expliquer une partie des tensions sociales de notre pays. Dans les années 1970 et 1980, les niveaux de vie se rapprochaient, ce n’est plus le cas depuis une trentaine d’années. La « convergence des classes » (de revenus au moins) est une période révolue.

Photo : Sara Kurfess / Unsplash

Notes:

- Plus il est proche de 1, plus les revenus sont inégalement répartis. Plus il est proche de 0, plus ils sont également distribués. ↩

- Toutes les données de cet article s’entendent après impôts et redistribution. ↩

- Autrement dit, les 10 % du haut de l’échelle des revenus reçoivent un peu plus que l’ensemble des 40 % du bas réunis. ↩

- Prime versée aux salariés les moins bien payés. ↩