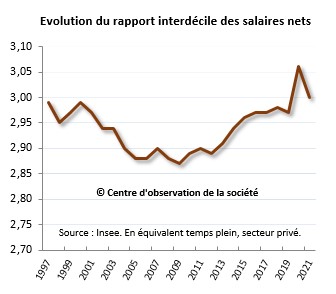

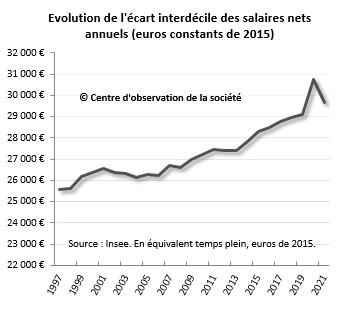

Les inégalités de salaires progressent depuis la fin des années 2000. Le rapport entre le seuil des 10 % les mieux rémunérés et celui des 10 % les moins bien payés (rapport dit « interdécile », voir encadré) est passé de 2,87 en 2009 à 3,0 en 2021 selon l’Insee1. Depuis la fin des années 2000, les 10 % les mieux payés ont engrangé 6 000 euros nets de plus sur l’année que les 10 % les moins bien rémunérés, soit 500 euros par mois2.

Pour les très hauts salaires, le processus s’est enclenché presque une décennie auparavant, dès le début des années 2000. Dans le secteur privé, la part de la masse globale des salaires perçue par le 1 % le mieux payé avait diminué de 8,4 % en 1967 à 6,8 % en 1980. À partir de la fin des années 1990, elle a recommencé à augmenter pour revenir à 7,6 % en 2019 selon l’Insee (dernière année disponible).

Ces données ne reflètent pas une explosion des inégalités salariales. Nos graphiques exagèrent les variations pour rendre visibles les évolutions. Mais cette hausse constitue un retournement d’une tendance de long terme de diminution des écarts, qui trouve son origine dans les années 1960. Les accords de Grenelle sur l’emploi de 1968 débouchent sur la création d’un salaire minimum (le « Smig » à l’époque) et une augmentation des bas salaires. Les inégalités continuent à se réduire en dépit de la montée du chômage dans les années 1980, notamment du fait de « coups de pouce » (hausses supérieure à l’inflation) donnés au Smic. Depuis dix ans, salariés riches et pauvres voient à nouveau leurs niveaux de vie s’éloigner, lentement certes, mais la dynamique est inversée. La faible augmentation des bas salaires explique le débat autour du pouvoir d’achat et de la hausse des prix et les tensions sociales au sein des catégories populaires.

Définition : les déciles et le rapport interdécile Le salaire qui sépare les 10 % les moins bien rémunérés des 90 % les mieux payés s’appelle le premier décile. Le salaire qui sépare les 90 % du bas de l’échelle et les 10 % du haut constitue le neuvième décile. Il s’agit bien de frontières : il ne s'agit pas du salaire moyen des 10 % supérieurs et inférieurs. Le rapport dit « interdécile » des salaires est le rapport entre le neuvième et le premier décile. Nous calculons ici aussi l’écart interdécile : le neuvième décile moins le premier décile. Il s’exprime en euros.