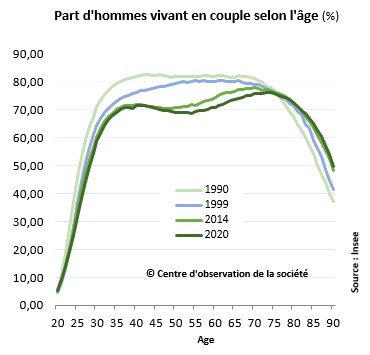

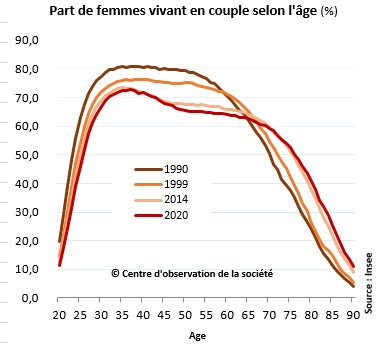

La vie en couple est solidement bousculée par les transformations de la société. Entre 1990 et 2020, la proportion de personnes âgées de 30 à 60 ans qui vivent à deux a diminué d’environ dix points, de 80 % à 70 %. Mais les différences sont importantes chez les femmes et les hommes. Chez les hommes, la proportion augmente jusqu’à l’âge de 35-40 ans, puis reste assez stable autour de 70 %, remonte encore à la soixantaine pour atteindre un maximum de 76 % à 75 ans. Chez les femmes, ce maximum est atteint à 37 ans (73 %), et le taux ne cesse ensuite de baisser avec une accélération à partir de 75 ans. Les premiers reforment plus souvent une union après une séparation que les secondes.

Ces évolutions reflètent celles de la société. À 27 ans, la part de personnes vivant à deux a baissé de 59 % à 44 % entre 1990 et 2020 chez les hommes, de 71 % à 57 % chez les femmes. Du fait de l’allongement des études et de la hausse des prix des logements, mais aussi du souhait d’expérimenter une période de liberté en « solo » entre la vie de famille avec les parents et la vie en couple. Après 35 ans, la baisse de la part de personnes vivant à deux résulte de la progression des ruptures : le couple est de moins en moins destiné à durer toute la vie. À 50 ans, environ un tiers des hommes et des femmes de la génération des années 1960 ont connu au moins une séparation, contre moins de 5 % des personnes nées trente ans plus tôt, selon l’Ined. Enfin, aux âges élevés, l’inverse se produit : la hausse de l’espérance de vie et la diminution de l’écart entre femmes et hommes font que l’on vit plus souvent en couple qu’auparavant. À 85 ans, la progression est de onze points chez les hommes et quatorze points chez les femmes.

En dépit de ces transformations, le fait de partager son quotidien avec un partenaire et d’élever des enfants reste un modèle de vie très largement dominant. À 55 ans, seuls 8 % des générations 1948 à 1957 n’ont jamais vécu en couple. À 35 ans, 15 % de la génération née en 1975 n’a jamais vécu en couple, le même niveau que celle née en 1960. Selon une étude de l’Ined, la durée de vie passée hors du couple a diminué jusqu’aux premières générations du baby-boom et a ensuite légèrement augmenté. « Le fait que le temps de vie hors couple des dernières générations du XXe siècle soit assez proche de celui des générations des années 1930 indique que la société française reste centrée sur l’idéal du couple », indiquent les chercheurs de l’Ined1.

Et demain, allons-nous vers des unions de plus en plus éphémères ? Cela ne signifierait pas nécessairement la mort du couple en soi, mais plutôt l’avènement d’une vie faite d’une succession d’unions. L’allongement de la vie élevant la probabilité de reformer un couple après une séparation. À l’inverse, va-t-on atteindre un plafond des ruptures ? Les études manquent sur les générations récentes, et l’Insee comme l’Ined ne publient plus de données sur les divorces et les ruptures de Pacs depuis 2017. On peut imaginer que s’installent deux phases de la vie à deux : celle du couple à l’essai, qui se cherche, puis celle du couple qui pourrait être plus durable parce que testée auparavant. En tout cas, pour l’heure, aucune donnée ne permet de conclure à la fin du couple et à l’avènement de la vie en solo.

150 000 couples homosexuels On compte 150 000 couples composés de personnes du même sexe selon l'Ined (données 2020), soit 1 % de l’ensemble des couples. En 2011, la part était de 0,6 %. La proportion est plus forte chez les jeunes : 2 % des 25-29 ans sont en couple de même sexe, soit donc deux fois plus que la moyenne. 27 % des couples de femmes vivent avec au moins un enfant contre 6 % des couples d'hommes. Photo : Brook Cagle / Unsplash

Notes:

- « Le temps passé sans vivre en couple : une analyse au fil des générations en France », Nicolas Rebière et al., Population 2023/3, Ined, décembre 2023. ↩