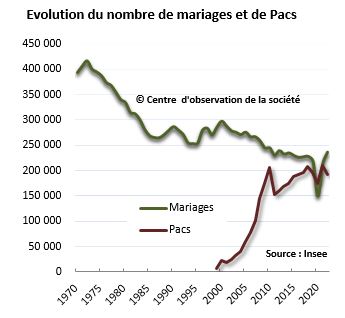

Le nombre de mariages décline depuis les années 1970. À l’époque, on comptait encore plus de 400 000 unions par an. Le chiffre plonge ensuite pour atteindre 270 000 au milieu des années 1980. La société française fait sa « révolution culturelle ». L’Église influence de moins en moins les comportements, et les individus ressentent moins le besoin d’officialiser, au moins au début, leur union.

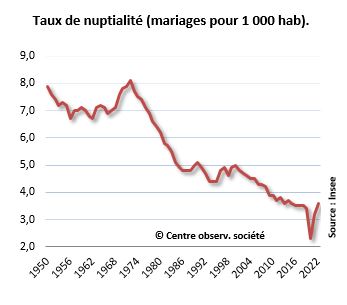

Jusqu’au début des années 2000, le niveau des mariages reste assez stable. Mais l’arrivée du pacte civil de solidarité (le Pacs) change la donne. Le mariage est jugé trop rigide et n’est pas ouvert aux personnes de même sexe. Ce nouveau contrat connaît un succès foudroyant bien au-delà des couples homosexuels (seuls 96 % des Pacs sont conclus entre partenaires de sexe différent). Au bout de dix ans, en 2010, on enregistre déjà 200 000 Pacs. Le nombre de mariages diminue pour tomber autour de 235 000 à partir de 2015. Si on le rapporte à la population, le taux de nuptialité (nombre de mariages pour 1 000 habitants) a été divisé par deux, de 8 à 3,5 pour 1 000 entre 1950 et 2016.

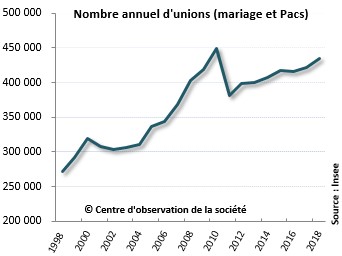

Petit à petit, le Pacs s’installe dans le paysage. Pour certains, il devient une première forme d’union avant le mariage, pour d’autres, un choix plus durable, comme l’est devenu l’union libre qui a tendance à se stabiliser depuis 15 ans. Les couples ont désormais à leur disposition trois formes d’union qui donnent accès à des droits différents. En 2022, on a enregistré 237 000 mariages et 192 000 Pacs. En fait, si l’union libre demeure une option pour beaucoup, l’arrivée du Pacs a eu comme effet que de plus en plus de couples se déclarent officiellement comme tels devant l’administration. Ils s’institutionnalisent sous deux formes différentes, plus ou moins souples. Pacs et mariages confondus, le nombre d’unions est passé de 271 000 à 430 000 entre 1998 et 2022, une hausse de 60 % (voir graphique).

Le couple est plus flexible, mais il demeure un modèle solidement ancré dans notre société. Il n’est pas remplacé par une somme d’individus indépendants vivant chacun de leur côté et forme toujours une entité qui existe en tant que telle, même dans le cas de l’union libre, désormais de plus en plus durable. Il en est de même pour la famille en général : l’autonomie plus grande des personnes, liée notamment à l’élévation du niveau de diplôme, n’est pas le signe d’un chacun pour soi généralisé.

Les données récentes méritent d’être observées de plus près. Depuis une dizaine d’années, le nombre de mariages et le taux de nuptialité ne diminuent plus, sauf en 2020 du fait de la crise sanitaire. Il est possible que cette forme d’union ait atteint un plancher. On peut l’interpréter comme la volonté, à partir d’une certaine durée de vie en couple, d’opter pour une forme plus institutionnelle. Ou aussi, de manière plus pragmatique, par l’effet d’une différence juridique importante entre le mariage et le Pacs qui persiste, la pension de réversion. En cas de décès, seul le mariage permet au survivant de toucher une partie de la retraite de son ex-époux.

Photo Ellie Cooper/unsplash.com